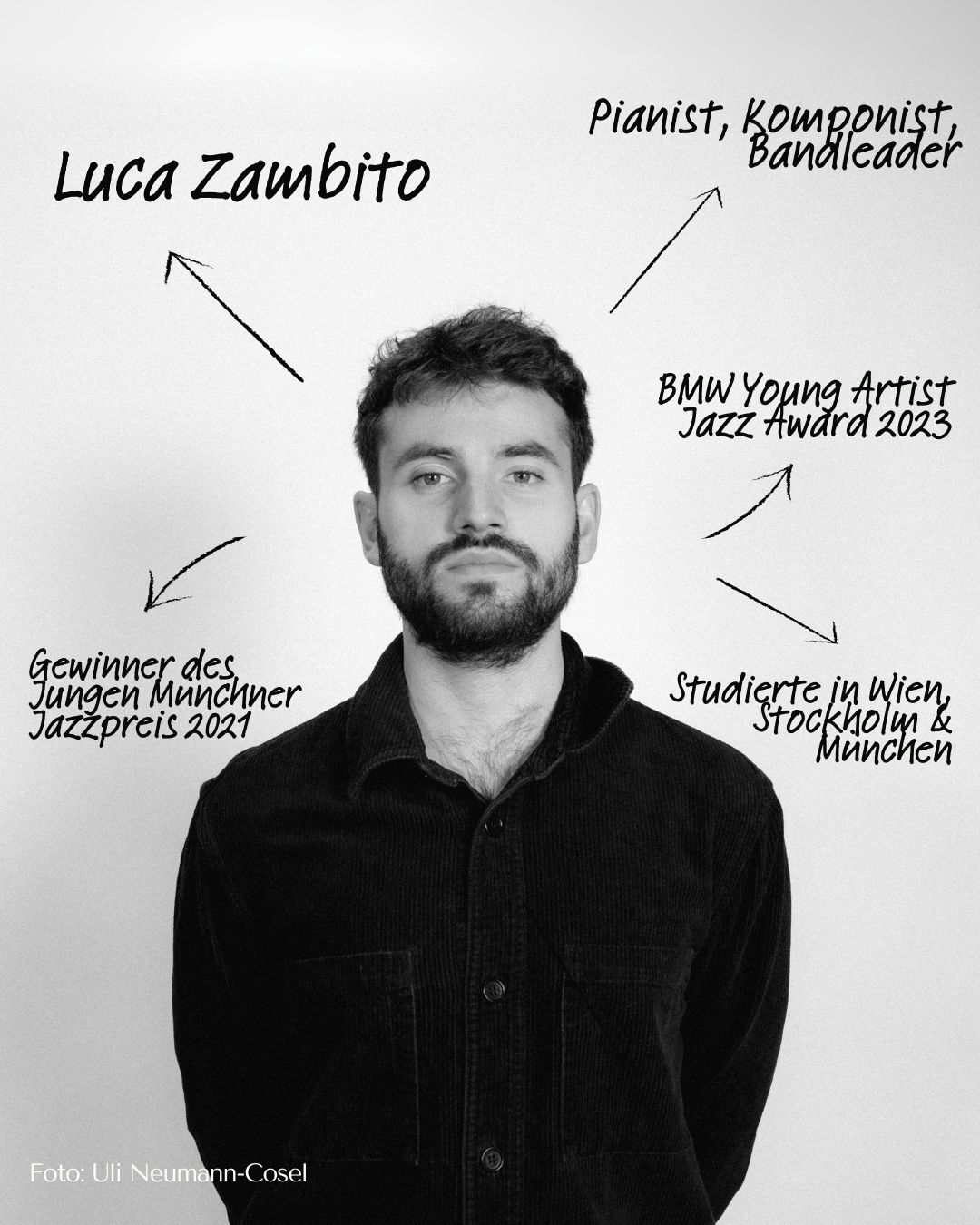

Luca Zambito

Pianist, Komponist, Bandleader. Er studierte Jazz-Klavier in Wien, Stockholm und München und gewann unter anderem den Jungen Münchner Jazzpreis 2021 sowie den BMW Young Artist Jazz Award 2023.

Was sind die größten Herausforderungen, denen Sie in Ihrer künstlerischen Praxis begegnen?

Die größte Herausforderung für mich in letzter Zeit ist es, ein gutes Verhältnis zwischen der Kreativarbeit, die oftmals viel Zeit und Raum braucht und der alltäglichen organisatorischen Arbeit zu schaffen. Immer noch inspiriert zu bleiben und Kreativräume und -zeiten zu schaffen, in denen Bewegung herrscht und Eindrücke auf authentische, reflektierte Weise verarbeitet werden können, empfinde ich als große Herausforderung.

Wie empfinden Sie die kulturelle Szene in Bayern? Gibt es besondere Herausforderungen oder Vorteile?

Hindernisse und Schwierigkeiten beobachte ich in den Strukturen, die Räume für die Kunstschaffenden herstellen sollen. In der freien Musikszene in Bayern zum Beispiel denke ich, dass der Mangel an unterschiedlichen, niedrigschwelligen Spielstätten und Formaten, es schwieriger macht, diese Vielfalt auszudrücken und auch nach außen zu repräsentieren. Wie man solche Räume herstellen könnte, ist eine der Fragen, die mich gemeinsam mit einigen Kolleg*innen sehr interessiert, weshalb wir das Kollektiv niq e.V. gegründet haben.

Wie wichtig ist es, eine Balance zwischen künstlerischer Freiheit und wirtschaftlicher Sicherheit zu finden? Und wie gelingt Ihnen das?

In meinem Fall ist das Unterrichten zusätzlich zu Konzerten die Tätigkeit, die finanzielle Stabilität bietet und mir die Freiheit gibt, als Freischaffender das zu verfolgen, was mir Spaß macht und die Substanz hat, die ich als Musiker ausdrücken möchte. Themen wie Mindestgagen und soziale Absicherung müssen besprochen werden, damit Leute diesen Beruf weiter ausüben können.

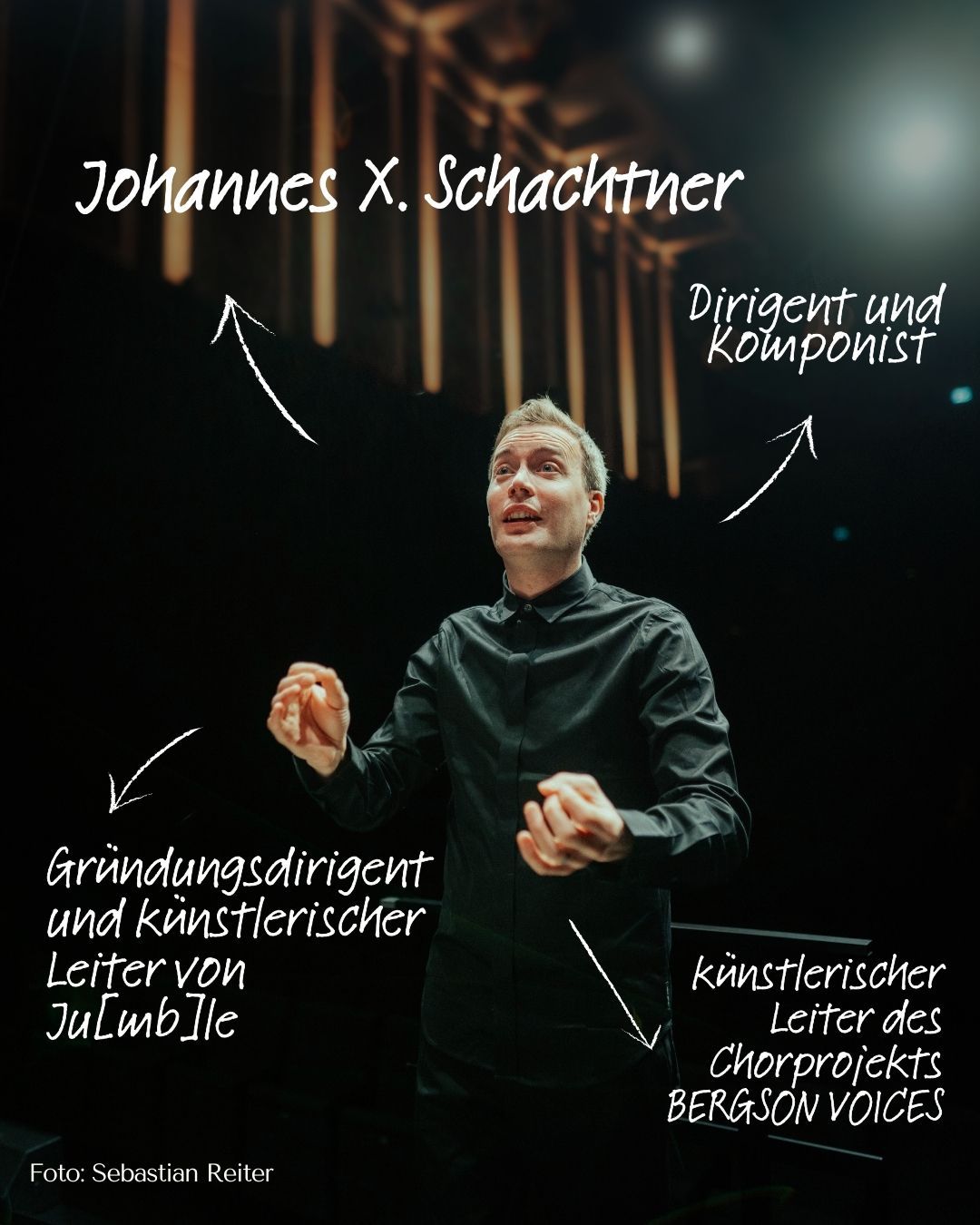

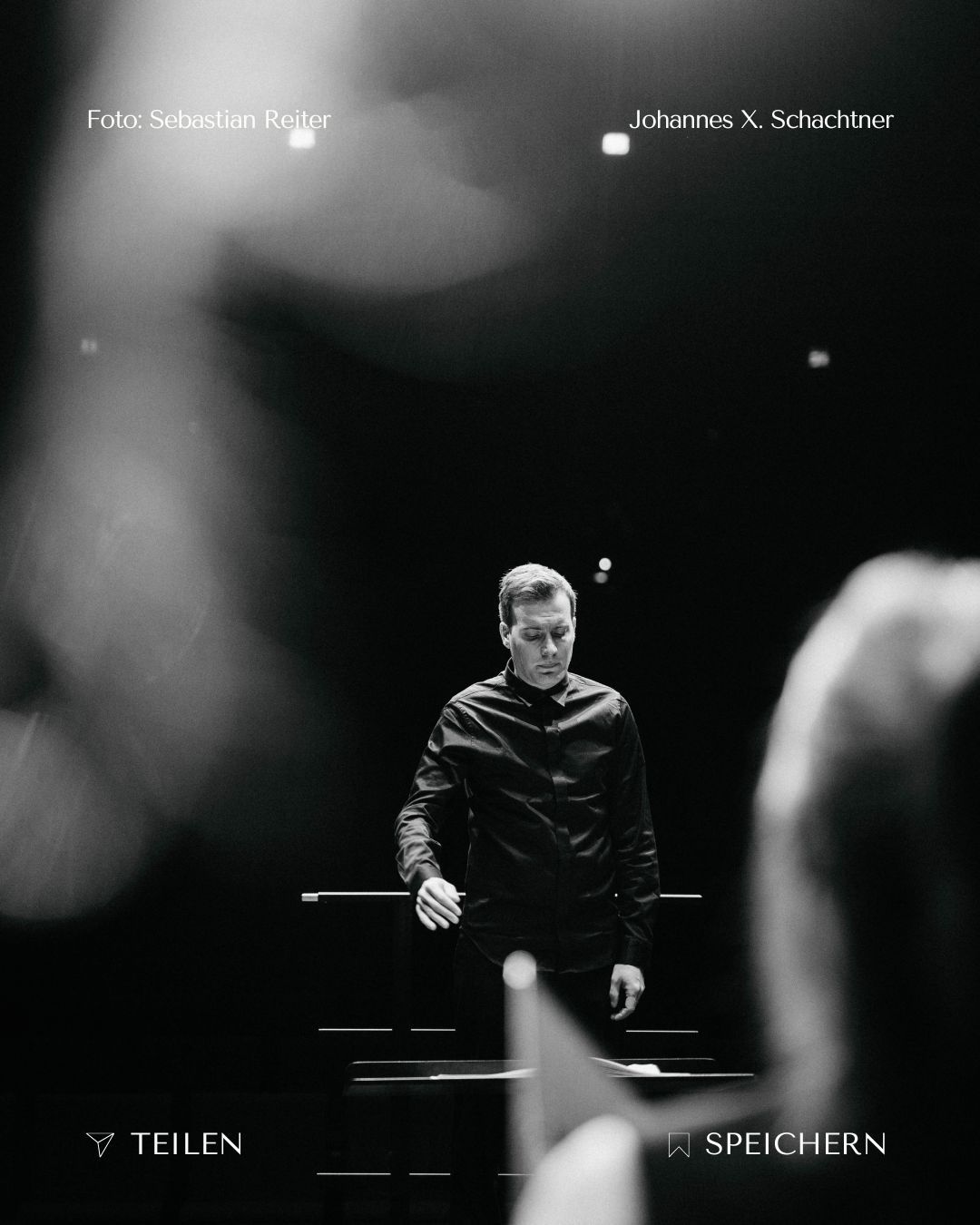

Johannes X. Schachtner

Dirigent und Komponist. Er leitete Orchester wie die Kremerata Baltica, die Münchner Symphoniker, das Württembergische Kammerorchester Heilbronn, die Nationale Kammerphilharmonie Prag sowie zahlreiche Ensembles im Bereich der zeitgenössischen Musik. Musiktheaterproduktionen führten ihn unter anderem an das Vorarlberger Landestheater oder zur Münchener Biennale; er ist Gründungsdirigent und künstlerischer Leiter von Ju[mb]le, dem Jugendensemble für Neue Musik Bayern, und seit 2025 künstlerischer Leiter des Chorprojekts BERGSON VOICES.

Was sind die größten Herausforderungen, denen Sie in Ihrer künstlerischen Praxis begegnen?

Die größte Herausforderung ist der tiefgreifende Wandel im gesamten Musik- und Kunstbetrieb. Einerseits führen Sparmaßnahmen u. a. bei Rundfunkanstalten zu weniger Ressourcen und Möglichkeiten. Andererseits verändert die rasante Entwicklung von Künstlicher Intelligenz unser Verständnis von Kunst und den Kunstmarkt grundlegend.

Wie empfinden Sie die kulturelle Szene in Bayern? Gibt es besondere Herausforderungen oder Vorteile?

Die Kulturszene in Bayern ist – gemessen an der Größe des Bundeslandes – erstaunlich überschaubar. Das hat Vorteile, wie stabile Strukturen und eine gut funktionierende kommunale Förderung, die Künstlerinnen sehr unterstützen. Gleichzeitig gibt es aber große Herausforderungen: Die Offenheit für experimentelle Kunst ist eher gering, besonders außerhalb von München und Nürnberg.

Wie wichtig ist es, eine Balance zwischen künstlerischer Freiheit und wirtschaftlicher Sicherheit zu finden? Und wie gelingt Ihnen das?

Je weniger Druck von außen, desto freier die kreative Arbeit. Jetzt, da die kreative Arbeit aber im Zeitalter der KI, von Spotify und Social Media kreative Arbeit immer weiter unter Druck gerät, müssen wir Künstler*innen in der Gesellschaft in nie gekannter Weise unsere Relevanz beweisen. Wir müssen die richtigen Fragen zu den Antworten stellen, die die multilateralen Großkonzerne uns für ihr durchkapitalisiertes Zukunftsmodell geben.

Hubert Winter

Mit seinem wandlungsfähigen Stil zählt der Würzburger Saxophonist zur First Class der deutschen Jazz-Szene. Neben seiner ausgeprägten internationalen Konzerttätigkeit ist Hubert Winter Professor für Jazz-Saxophon, -Harmonielehre, -Gehörbildung und -Ensemble an der Hochschule für Musik Würzburg. Er komponierte Filmmusik im Auftrag des Bayerischen Rundfunks und ist Autor des Buches „Höre, was du singst, und spiele, was du hörst“.

Was sind die größten Herausforderungen, denen Sie in ihrer künstlerischen Praxis begegnen?

Die Vielschichtigkeit der verschiedenen Tätigkeitsfelder als instrumentalist, Komponist, Produzent, Autor und Pädagoge macht einerseits den besonderen Reiz aus, sich auf verschiedenen Ebenen kreativ zu verwirklichen, und ist gleichzeitig eine entsprechende Herausforderung, schon allein hinsichtlich des Zeitmanagements.

Wie empfinden Sie die kulturelle Szene in Bayern? Gibt es besondere Herausforderungen oder Vorteile?

Bayern bietet durch seine besondere Brauchtumspflege und durch das große musikkulturelle Netz aus Musik- und Kulturvereinen, Musikschulen, Berufsfachschulen für Musik, Musikhochschulen sowie der lebendigen freien Musikszene mit Musiker* und Veranstalter*innen gute infrastrukturelle Voraussetzungen. Deren Pflege, Förderung und Ausbau wird zunehmend wichtiger.

Wie wichtig ist es, eine Balance zwischen künstlerischer Freiheit und wirtschaftlicher Sicherheit zu finden? Und wie gelingt Ihnen das?

Ich denke, für jeden ist es wichtig, eine Balance zu finden zwischen wirtschaftlichen Notwendigkeiten und Herzensangelegenheiten. Glücklich kann man sich schätzen, wenn sich beide Aspekte nicht ausschließen, was mir durch eine ansprechende Kombination aus künstlerischen und pädagogischen Inhalten in festen und freiberuflichen Verhältnissen gelingt.

Fiona Grond

Vokalistin und Komponistin. Sie wurde mehrfach ausgezeichnet und gilt als aufstreben Stimme im zeitgenössischen europäischen Jazz. Mit ihrem Trio „Interspaces“ veröffentlichte sie die Alben „Interspaces” (2021, Unit) und „Poesias” (2023, ACT). Aktuell arbeitet sie mit dem Pianisten Luca Zambito an einem gemeinsamen Duo-Album. Außerdem ist sie Teil des Münchner niq kollektivs, welches sich mit innovativen Formaten für die Stärkung der Münchner- und bayerischen Jazzszene einsetzt.

Was sind die größten Herausforderungen, denen Sie in Ihrer künstlerischen Praxis begegnen?

Ich finde es immer wieder schwierig, eine gute Balance zwischen dem ganzen organisatorischen Wahnsinn, welcher das Leben als freischaffende Musikerin mit sich bringt, und Zeit für Kreativität zu finden. Es gibt Phasen, wo Förderanträge, Booking und andere Büroarbeiten Überhand zu nehmen scheinen. Da ist vorausschauende Organisation und bewusste Zeit für Kreativität wichtig.

Wie empfinden Sie die kulturelle Szene in Bayern? Gibt es besondere Herausforderungen oder Vorteile?

Berlin und Köln gelten in Deutschland als Hauptstädte der Jazzszene. Dabei gibt es in Bayern eine sehr gute und bunte Szene. Ich würde mir wünschen, dass das mehr zelebriert wird. Das ist auch ein Grund, warum ich mit einigen Kolleg:innen das niq kollektiv gegründet habe. Wir haben es uns zum Ziel gemacht, mehr Aufmerksamkeit auf die Münchner- und die bayerische Jazzszene zu lenken.

Wie wichtig ist es, eine Balance zwischen künstlerischer Freiheit und wirtschaftlicher Sicherheit zu finden? Und wie gelingt Ihnen das?

Je weniger Druck von außen, desto freier die kreative Arbeit. Ich denke aktuell habe ich für mich eine ganz gute Balance gefunden. Ohne Förderstrukturen würde aber vieles nicht gehen. Gleichzeitig wird im Zeitalter von Spotify und Social Media kreative Arbeit in der Gesellschaft immer weniger wertgeschätzt. Wir können nicht unsere ganze Arbeit von Fördergeldern abhängig machen, während wir unsere Musik so gut wie umsonst anbieten müssen und große Konzerne

daran verdienen.

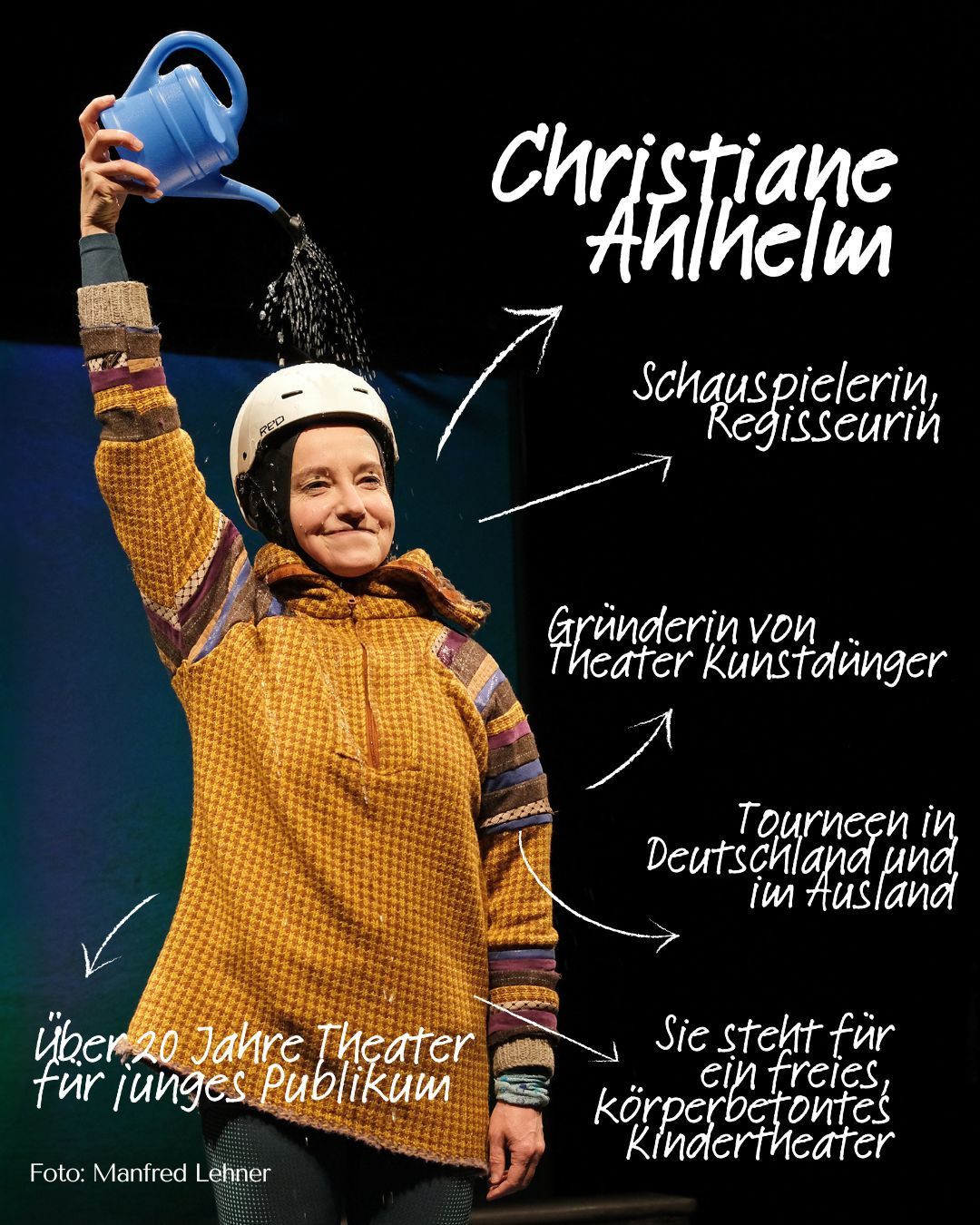

Christiane Ahlhelm

Schauspielerin, Regisseurin und Gründerin von Theater Kunstdünger. Seit über 20 Jahren bringt sie fantasievolle Stücke für junges Publikum auf die Bühne – oft ohne Worte, dafür mit viel Bewegung, Humor und Tiefgang.

Mit Produktionen wie „SchleichWeg“ oder „Sirk Ateşi“ tourt sie national und international, zuletzt auch in der Türkei. Christiane steht für ein freies, körperbetontes Kindertheater – beweglich, poetisch, politisch.

Was sind die größten Herausforderungen, denen Sie in Ihrer künstlerischen Praxis begegnen?

Die größte Herausforderung ist der Spagat zwischen organisatorischer Arbeit und künstlerischer Präsenz. Da wir von der Produktionsleitung bis zum Abbau nach der Vorstellung alles zu zweit oder sogar alleine machen, ist es besonders schwierig, gleichzeitig Anträge zu schreiben und offen, durchlässig auf der Bühne zu sein.

Wie empfinden Sie die kulturelle Szene in Bayern? Gibt es besondere Herausforderungen oder Vorteile?

Ich empfinde die (meine) Kindertheaterszene nach wie vor als sehr brav. Die Bühnen sind oft zu klein, die Ausstattung der Gastspielhäuser eher mäßig. Daraus ergeben sich viele Herausforderungen – zum Beispiel müssen wir meistens auch Licht, Ton und sogar den schwarzen Aushang selbst mitbringen.

Wie wichtig ist es, eine Balance zwischen künstlerischer Freiheit und wirtschaftlicher Sicherheit zu finden? Und wie gelingt Ihnen das?

Es ist inzwischen nicht mehr so wichtig, ausschließlich „sichere“ Produktionen oder Themen zu wählen, da es seit zehn Jahren Produktionsförderungen gibt. Aber diese decken im Grunde nur den Eigenaufwand. Veranstalter – besonders in Bayern – bevorzugen nach wie vor bekannte, bewährte Titel.

Mir gelingt die Balance, indem ich bekannte Stoffe (z. B. Märchen) sehr eigenwillig inszeniere und jede zweite Produktion experimenteller gestalte. Gleichzeitig halte ich gut verkäufliche Stücke im Repertoire. Ich finde es auch wichtig, im Austausch mit unseren Veranstalter*innen zu bleiben – es zählt eben auch, wenn es dem Publikum gefällt.

Norbert Niemann

Seit seinem Durchbruch mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis 1997 setzt er in seinen Romanen setzt er sich mit gesellschaftlichen Umbrüchen auseinander, zuletzt auch mit Themen wie Digitalisierung, Kommerzialisierung und der Krise der Öffentlichkeit. Neben dem Schreiben lehrt er an Hochschulen, veranstaltet Literaturformate wie den „Poetik Salon“ in München und hält Vorträge zu literarischen und gesellschaftlichen Fragen.

Was sind die größten Herausforderungen, denen Sie in Ihrer künstlerischen Praxis begegnen?

Die größte Herausforderung ist für mich, eine eigene Sprache zu finden – eine Sprache für das, wofür es (noch) keine gibt. In einer Welt, in der Sprache oft instrumentalisiert wird, sehe ich die Aufgabe der Literatur darin, neue Ausdrucksformen für unsere sich wandelnde Wirklichkeit zu entwickeln. Es ist schwierig, aber essenziell. Zugleich braucht es enorme Disziplin, jeden Tag weiterzuschreiben – trotz äußerer Umstände, familiärer Themen oder persönlicher Krisen.

Wie empfinden Sie die kulturelle Szene in Bayern? Gibt es besondere Herausforderungen oder Vorteile?

Die Wertschätzung für Literatur ist in Bayern leider gering. Es fehlt ein aktives Verhältnis der politischen Ebene zu ihren Schriftsteller:innen. In München ist das literarische Leben weitgehend zum Erliegen gekommen. Trotzdem versuche ich, gemeinsam mit Kolleg:innen lebendige Orte wie den Poetik Salon in der Monacensia zu schaffen – als Raum für Austausch und Diskussion. Solche Initiativen brauchen mehr Unterstützung, denn ohne kritischen Diskurs verliert Demokratie nicht nur ihre Tiefe, sondern ihre Basis.

Wie wichtig ist es, eine Balance zwischen künstlerischer Freiheit und wirtschaftlicher Sicherheit zu finden? Und wie gelingt Ihnen das?Diese Balance war für mich lange ein Kampf. Inzwischen habe ich mich ökonomisch unabhängiger vom Literaturbetrieb gemacht – durch Lehre, Seminare und Vorträge. So kann ich wieder freier schreiben, ohne den Druck des Marktes. Ich rate jungen Autor:innen heute, sich von Anfang an eine wirtschaftliche Grundlage zu schaffen, um die künstlerische Freiheit zu erhalten. Denn der klassische Weg, allein vom Schreiben zu leben, funktioniert kaum noch.

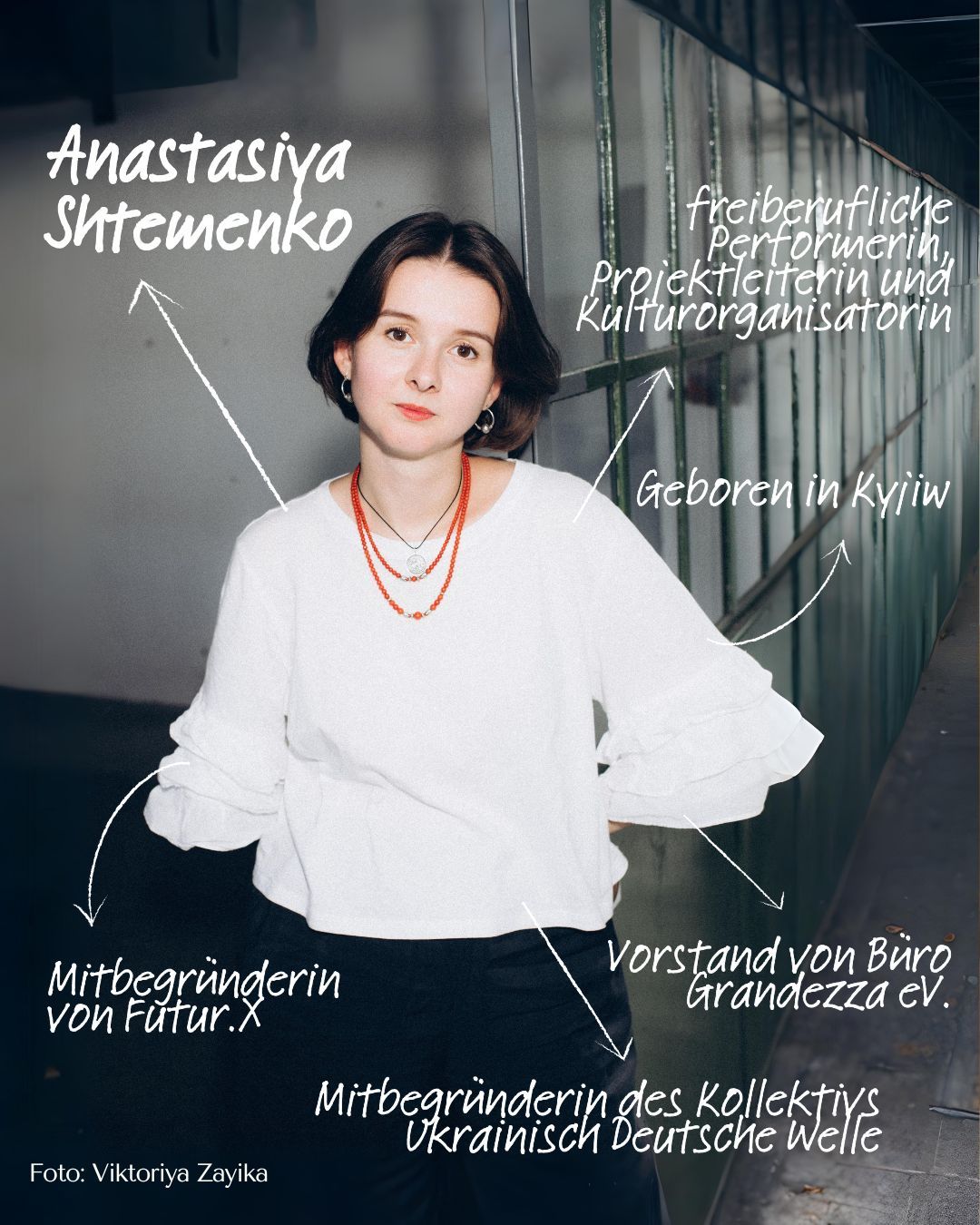

Anastasiya Shtemenko

Freiberufliche Performerin, Projektleiterin und Kulturorganisatorin. In ihrer Arbeit setzt sie sich mit politischen und autobiografischen Themen sowie Mehrsprachigkeit und Sprachlosigkeit auseinander. Sie ist Mitbegründerin von Futur.X, das vom Kulturreferat der Landeshauptstadt München und vom vfdkb mehrfach gefördert wurde. 2024 wurde Shtemenko Vorstand von Büro Grandezza eV., mit dem sie seither das Atelierhaus Schlossallee führt. 2025 erhielt Shtemenko das Theaterstipendium des Kulturreferats der LHM für ihr Projekt Lidiia, in dem sie ihre Familiengeschichte und die jüngste Beziehung zwischen Deutschland und der Ukraine aufarbeitet.

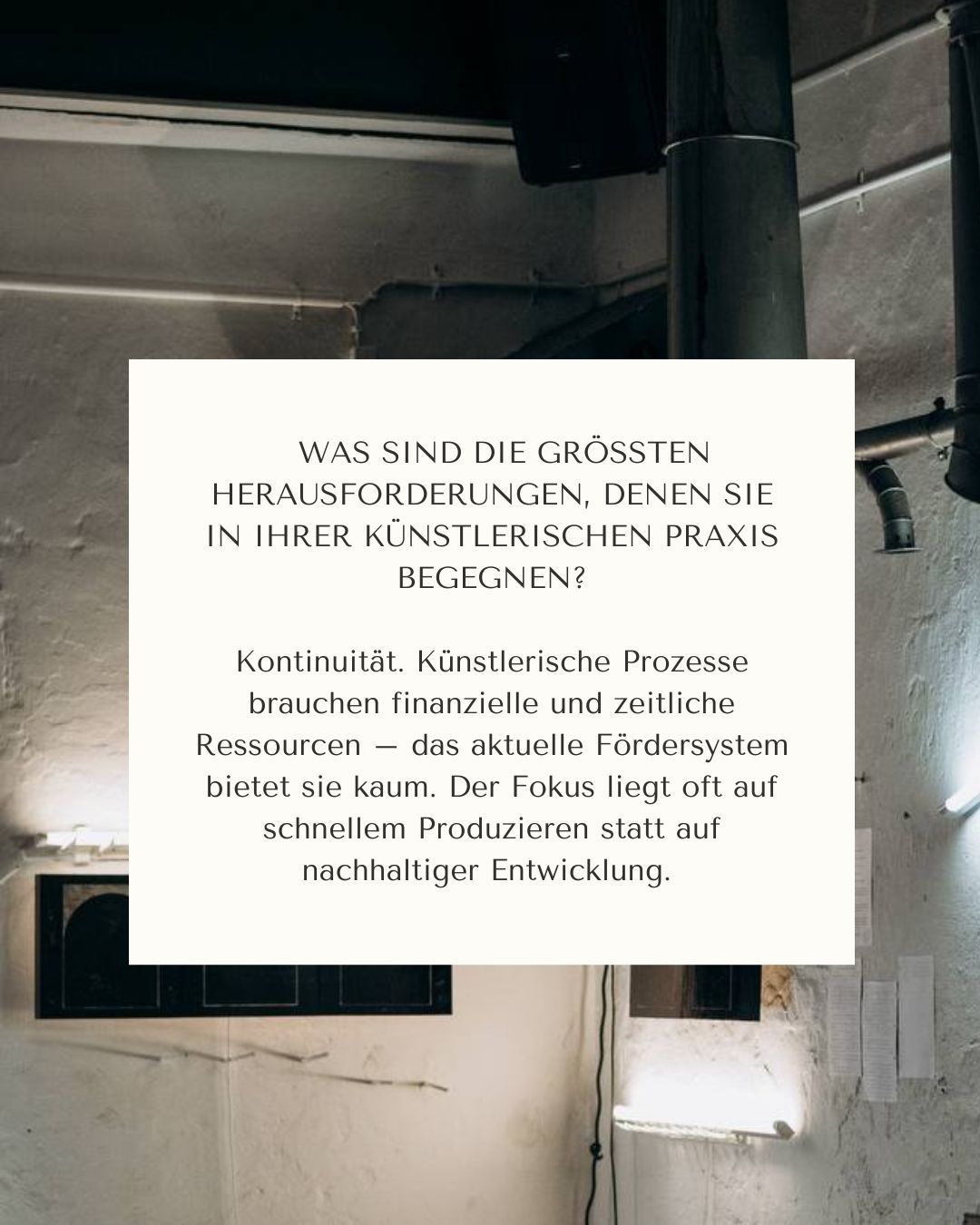

Was sind die größten Herausforderungen, denen Sie in Ihrer künstlerischen Praxis begegnen?

Kontinuität. Künstlerische Prozesse brauchen finanzielle und zeitliche Ressourcen – das aktuelle Fördersystem bietet sie kaum. Der Fokus liegt oft auf schnellem Produzieren statt auf nachhaltiger Entwicklung.

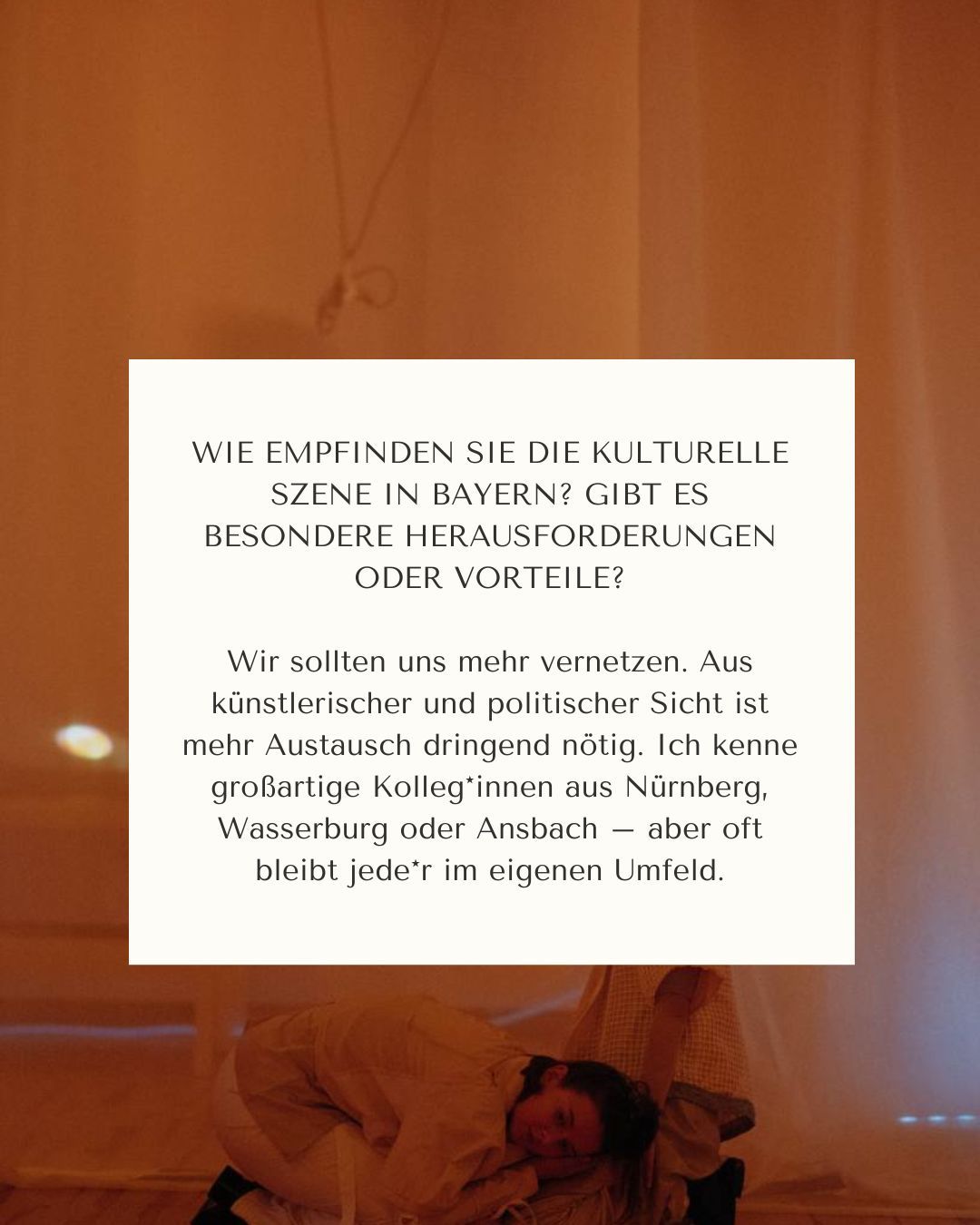

Wie empfinden Sie die kulturelle Szene in Bayern? Gibt es besondere Herausforderungen oder Vorteile?

Wir sollten uns mehr vernetzen. Aus künstlerischer und politischer Sicht ist mehr Austausch dringend nötig. Ich kenne großartige Kolleg*innen aus Nürnberg, Wasserburg oder Ansbach – aber oft bleibt jede*r im eigenen Umfeld.

Wie wichtig ist es, eine Balance zwischen künstlerischer Freiheit und wirtschaftlicher Sicherheit zu finden? Und wie gelingt Ihnen das?

Ich kann nur wirklich frei arbeiten, wenn ich mich finanziell sicher fühle. Deswegen habe ich einen Teilzeitjob neben meiner Freiberuflichkeit. Ich würde mir mehr langfristige Förderstrukturen wünschen, die Künstler*innen echte wirtschaftliche Stabilität bieten.

CECI / Cecelia Ribbeck

Sängerin, Produzentin, Songwriterin. Geboren in Köln, zog sie vor einigen Jahren nach Augsburg, um ihren Sound weiterzuentwickeln. Als Deutsch-Kanadierin verbindet sie in ihrer „soulful Indie/Indie-Pop“-Musik warme, verspielte Klänge mit emphatischen Texten auf Deutsch und Englisch.

CECI produziert ihre Musik selbst und engagiert sich aktiv in der Newcomer-Szene Bayerns – als Teil einer Generation junger Musiker:innen, die ihre Stimme mutig und vielseitig nutzen.

Was sind die größten Herausforderungen, denen Sie in Ihrer künstlerischen Praxis begegnen?

Die größte Herausforderung empfinde ich oft darin, mich nicht unter zeitlichen Druck zu setzten oder mich mit anderen Artists zu vergleichen. Zum Glück ist es ein stetiges Wachsen und ich habe schon oft lernen dürfen, dass jede Person, jede:r Musiker:in, ganz individuell zu ganz eigenen Zeiten wächst und sich weiterentwickelt.

Wie empfinden Sie die kulturelle Szene in Bayern? Gibt es besondere Herausforderungen oder Vorteile?

Ich persönliche empfinde die kulturelle Szene in Bayern viel bunter als gedacht. Ich komme ursprünglich aus Köln und wohne jetzt schon einige Jahre in Bayern. Seitdem sind mir unglaublich viele Möglichkeiten geboten wurden, meine Musik zu zeigen. Radiosender, die auf einen zukommen und nach Newcomer Acts suchen, den VPBy, der eine unglaublich tolle Arbeit mit Newcomer:innen macht. Ich schweife ab. Neben den alternativeren kulturellen Angeboten, die ich durch die Musikszene mitbekomme, sind kulturell lang gepflegte Traditionen, wie der Plärrer in Augsburg oder das Oktoberfest in München natürlich auch Bestandteil der bayrischen Kultur…Ich habe das Gefühl, dass man es sich hierbei aber sehr gut aussuchen kann, in welche Richtung man gehen und sich erkundigen möchte. Ob Festzelt oder OpenMic Abend, es ist schön, dass es die Vielfalt gibt.

Wie wichtig ist es, eine Balance zwischen künstlerischer Freiheit und wirtschaftlicher Sicherheit zu finden? Und wie gelingt Ihnen das?

Eine sehr gute Frage… Ich habe früh gelernt, dass man sich viele Standbeine in der Musik aufbauen kann. Als Produzentin, kann ich nicht nur mich selber aufnehmen und meine Songs produzieren, sondern auch die anderer Künstler:innen. Als Songwriterin das gleiche in grün und als Gitarre-spielende Person, die in ihrer Jugend in Köln auch einmal Straßenmusikerin war, kann ich auch noch viele cover Songs spielen und biete diese Skills wiederum für Hochzeiten oder Trauungen an! Ich nehme es als Herausforderung an, in dieser Gesellschaft und Wirtschaft als freischaffende Person zu existieren! Sich auf eine Slakline zu stellen mit dem Wissen, ich könnte das Gleichgewicht verlieren und hinfallen, braucht auch Mut. Es fordert mich als Mensch heraus, über meine Ängste zu springen und mir selbst und meiner Intention als Musikerin zu vertrauen. Es ist wunderbar, wie oft mein Mut schon belohnt wurde.

Rolf Stemmle

Schriftsteller, Dramatiker und Musiker mit Sitz in Regensburg. Er schreibt Theaterstücke, Prosa und Hörspiele, die sich durch feinen Humor und gesellschaftliche Relevanz auszeichnen. Seine Werke wurden in Deutschland, der Schweiz und Österreich aufgeführt, seine Kurzprosa erschien in zahlreichen Literaturzeitschriften und Anthologien. Neben seiner literarischen Arbeit engagiert er sich intensiv für die freie Kulturszene – u.a. als Vorstandsmitglied des Schriftstellerverbandes Ostbayern.

Was sind die größten Herausforderungen, denen Sie in Ihrer künstlerischen Praxis begegnen?

Die Konkurrenz ist riesengroß geworden. Durch flexible Druckverfahren, globale Weitung der Märkte und ein vielfältiges Angebot von Online-Medien müssen die Autor:innen größere Anstrengungen unternehmen, um wahrgenommen zu werden sowie Verlage und Leser zu finden. Auch sind die Kassen von Kommunen und Kulturanbietern (Buchhandlungen, Bibliotheken, Kulturvereine) klamm, sodass bei Förderungen und Honoraren gespart werden muss.

Wie empfinden Sie die kulturelle Szene in Bayern? Gibt es besondere Herausforderungen oder Vorteile?

Die Szene ist bunt, offen und voller Tatendrang. Doch auch sie muss sich in einem schwierigen Umfeld behaupten. Ich denke, das wird andernorts genauso sein.

Wie wichtig ist es, eine Balance zwischen künstlerischer Freiheit und wirtschaftlicher Sicherheit zu finden? Und wie gelingt Ihnen das?

Ich könnte von meiner Kunst (Literatur und Musik) nicht leben, da ich eher individualistisch unterwegs bin und viel ehrenamtliche Kulturarbeit leiste. Glücklicherweise bin ich finanziell unabhängig. Kunst nach Marktlage zu fertigen, wäre ein großes Problem für mich.

Anna Konjetzky

Künstlerin, Choreographin und Regisseurin. In ihren performativen Arbeiten verbindet sie Körper, Raum und gesellschaftspolitische Fragestellungen und setzt sich intensiv mit Themen wie Machtstrukturen, Kontrolle und kollektiven Erfahrungen auseinander. Ihre Stücke wurden auf zahlreichen internationalen Festivals gezeigt, u.a. in Frankreich, Brasilien, Südafrika, Korea und der Schweiz.

Was sind die größten Herausforderungen, denen Sie in Ihrer künstlerischen Praxis begegnen?

Ich denke, die größten Herausforderungen liegen in der Kombination aus langfristigen Planungsmöglichkeiten bzw. -unmöglichkeiten, dem politischen Klima inklusive Kürzungen und der allgemeinen Prekarität. Seit der Corona-Pandemie ist einem bewusster geworden, wie schnell sich Dinge und Gegebenheiten ändern können.

Eine weitere Herausforderung ist, denke ich, wie unsere politische Verantwortung in die Arbeit einfließt – thematisch, strukturell, personell. Das reicht von Fragen der Nachhaltigkeit bis hin zu Themen wie Solidarität und Kollektivität.

Wie empfinden Sie die kulturelle Szene in Bayern? Gibt es besondere Herausforderungen oder Vorteile?

Eine besondere Herausforderung in München ist sicherlich die Fördersituation durch das Land, da der Freistaat München zunächst von der Förderung ausschließt.

Die gesamte bayerische Kunstszene kann ich nicht wirklich einschätzen – ich glaube, sie ist nach wie vor nicht gut vernetzt. Ich kenne eigentlich nur die Münchner und ein wenig die Nürnberger Szene. In München arbeiten wir stark an Gemeinschaft und Vernetzung, seitdem wir das Studio Playground (www.playground-nomaidcground.com) gegründet haben.

Wie wichtig ist es, eine Balance zwischen künstlerischer Freiheit und wirtschaftlicher Sicherheit zu finden? Und wie gelingt Ihnen das?

Ich glaube, künstlerische Freiheit ist entscheidend, um Kunst als Forschung agieren zu lassen – als Feld, das in ganz unterschiedliche Richtungen gehen kann: als gesellschaftlicher Spiegel, als Wegweiser, Gradmesser, Testzone, Alternative, Aufschrei...

Ich denke, es ist wichtig, Kunst und Kultur in unserer Gesellschaft wirklich zu verankern, sie als wichtigen Pfeiler zu sehen und zu fördern.

Ich genieße trotz aller Prekarität das freiberufliche Arbeiten sehr, weil es ermöglicht, unterschiedliche Bereiche parallel zu haben, die sich gegenseitig befruchten, inspirieren und antreiben können:

Das Kreieren von Stücken, das Unterrichten und Forschen im universitären und freien Kontext, die Arbeit für ein junges Publikum, für Stadt- und Staatstheater – und vor allem die Arbeit im Team, in Gemeinschaften: zusammen arbeiten, denken und tanzen.

Lena Schabus

Fotokünstlerin und Malerin, ausgezeichnet u.a. mit dem Kunstpreis des Kunst- & Gewerbevereins Regensburg, dem Sparda-Kunstpreis Amberg, Finalistin des Arte Laguna Prize Venedig. Sie war Artist in Residence in Frankreich, Tschechien, Ungarn – und zuletzt in Linz.

Was sind die größten Herausforderungen, denen Sie in Ihrer künstlerischen Praxis begegnen?

Eine der größten Herausforderungen für mich ist es, kreative Arbeit mit den Aufgaben der Selbstständigkeit zu vereinen. Zeiteinteilung spielt dabei eine entscheidende Rolle und ich liebe es, intensiv kreativ an Ausstellungen und Projekten zu arbeiten, während an anderen Tagen Konzeption und Organisation im Fokus stehen.

Im Februar konnte ich als Artist in Residence in Linz frei arbeiten und viele Ideen umsetzen, doch in meiner alltäglichen künstlerischen Praxis überwiegen oft organisatorische Aufgaben. Deshalb versuche ich, in den kreativen Arbeitsphasen neue Themen oder Ausdrucksformen zu finden, um in den dazwischenliegenden Zeiträumen die Arbeiten zu hinterfragen und mit Abstand neu zu bewerten.

Wie empfinden Sie die kulturelle Szene in Bayern? Gibt es besondere Herausforderungen oder Vorteile?

Die bayerische Kunstszene erlebe ich als vielschichtig und lebendig. Neben großartigen Ausstellungen und Konzepte in München und Nürnberg finde ich auch in kleineren Städten und Regionen spannende Impulse. Seit über zehn Jahren lebe ich in Regensburg und kenne die dortige Kulturszene gut, aber vor allem meine Arbeit im Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler ist sehr bereichernd, da sie wertvollen Austausch und Vernetzung über die eigene Bubble hinaus ermöglicht. Neben der Konzentration der Kunstszene auf München und Nürnberg, bedingt durch die dortigen Akademien und großen Museen, bringt der BBK mit Projekten wie dem Mobilen Atelier Kunst gezielt in ländliche Regionen. Die Unterstützung des Ministeriums ist dabei sehr wichtig, um innovative oder experimentelle Kunstformen allen niederschwellig zugänglich zu machen.

Insgesamt schätze ich die kulturelle Vielfalt in der bayerischen Kunstszene sehr, auch wenn es herausfordernd sein kann, den kreativen Dialog zwischen Künstler:innen, Kulturorten, Rezipient:innen oder auch der Kulturförderung zu gestalten.

Wie wichtig ist es, eine Balance zwischen künstlerischer Freiheit und wirtschaftlicher Sicherheit zu finden? Und wie gelingt Ihnen das?

Die Balance zwischen künstlerischer Freiheit und wirtschaftlicher Sicherheit kann sehr schwierig sein aber funktioniert glücklicherweise bei mir sehr gut. Ich bin da vielseitig aufgestellt: Neben freien künstlerischen Projekten nehme ich an Förderprogrammen und Stipendien teil und arbeite im Designbereich. Zudem leite ich die künstlerischen Koordination des Künstlerhauses Andreasstadel und halte Lehrveranstaltungen. Da ist wieder die Zeiteinteilung ein wichtiger Punkt.

Ich liebe die Flexibilität, die ich für meine Reisen auf der Suche nach Bildmotiven brauche, das erfordert aber auch viel Planung. Für mich sind da ein gutes Netzwerk und Selbstmanagement wesentlich. Letztlich ist es ein ständiges Austarieren zwischen freier Kunst und Organisation.